La Bible est-elle Sainte ou Sacrée ?

- ITER

- 4 août 2025

- 8 min de lecture

V.S.L. ou V.L.S. ? That is the question my worshipful brother!!

Tous les Maçons peuvent noter que le Livre des Saintes Écritures est dénommé, dans les rituels, tantôt « Volume de la Sainte Loi », tantôt « Volume de la Loi Sacrée ». Pourquoi ? Notre BAF Marc B. nous y apporte des réponses. Il écrit :

Nos merveilleux rituels maçonniques nous font voyager spirituellement et intellectuellement. Pour qui le veut, ils nous amènent parfois (voire souvent) à nous interroger. Certains de nos Frères visitant sur divers Orients et assistant à des rituels qu’ils ne connaissent pas, reviennent avec quelques questionnements.

Je fais mon chemin au Rite Standard d’Ecosse dans lequel nous employons le terme : Volume de la Sainte Loi pour une des trois Lumières, la plus importante. Ceci relève pour nous de l’évidence puisque nous l’avons reçu en ces termes mais force est de constater que d’autres Rites emploient le terme de : Volume de la Loi Sacrée. Y a-t-il une vérité pour chacun des Rites qui emploient ces dénominations ou pas ?

Il semble intéressant de se pencher dans un premier temps sur le sens de ces mots : Saint et Sacré puis dans un deuxième temps sur le sens à donner à cette grande Lumière en fonction peut-être de l’histoire voire de la géographie d’origine des Rites.

*Sur le plan sémantique et plus……

· Etymologiquement, Sanctus, normalement traduit par "saint", est le participe passé passif du verbe latin sancire, qui signifie "rendre sacré, inviolable, préservé", "ratifier, consolider par un rite, une consécration !! Et plus loin : « Se dit de ce qui se rapporte à Dieu ou à son culte, de ce qui est dédié à Dieu et, à ce titre, est sacré ». Par contre, dans ce développement, il semble qu’il y ait relation de cause à effet, entre ce qui EST : « saint » et ce que cela devient (aux yeux des hommes) en conséquence : « sacré ». Le divin accompagne ce qui est devenu « saint » et n’exclut pas l’homme.

· L’adjectif latin sacer (féminin : sacra, neutre : sacrum) se traduit la plupart du temps sans difficulté par "sacré". Mais il faut bien comprendre tout ce qu'il implique. Ce qui est « sacrum » est consacré à un dieu, ou aux dieux, ou à la divinité en général. Ce qui est l'objet d'une consécration est passé dans le domaine du divin et, de ce fait, il est sorti de l'humain. Ailleurs le premier sens qui est donné à [1]Sacré est : « Qui est pourvu d’un caractère religieux, qui est relatif au culte d’une divinité ; que son lien avec le divin place à part et rend inviolable (par opposition à Profane) ». Plus loin il est dit : « Qui est digne de la plus grande révérence ; intangible, qui ne saurait être enfreint ». L’humain en est donc exclu et d’y toucher devient donc sacrilège. Seul une personne habilitée, suivant un rituel bien défini, peut y toucher ou s’en approcher. Un lieu touché par la foudre chez les Romains, devenait propriété de Jupiter et nul ne pouvait y accéder. Le sacré devient donc extérieur à l’homme, intouchable, tabou.

Dans Exode, Dieu met en garde en disant : "Gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les abords. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort !". On ne touche pas au sacré !!!

Un petit détour par l’étymologie grecque où l’on retrouve « hiéros » pour sacré et « hagios » pour saint. Autant hagiosest cité des dizaines fois chez Marc, Luc, Matthieu, Jean, Corinthiens etc…, autant il y a très peu de hiéros.

Si l’on doit synthétiser notre propos sur le sens, on pourrait dire que dans « sacré », il y a une séparation d’avec l’humain qui ne peut approcher de ce qui est sacré sous peine de mort. Dans « saint », la consécration de l'humain lui offre la garantie du divin, la pureté du divin, sans l'arracher au monde des hommes. Pour preuve, les Ecrits (en latin) n’emploient quasiment pas le mot « sacré » (sacer) mais plutôt « saint » (sanctus) en particulier le Nouveau Testament où il est question de l’ « Esprit Saint » en Jésus donc corrélation intime entre l’homme et le divin et non séparation. Jésus n’était pas intouchable, ni inapprochable par les siens. On est bien dans la sainteté chrétienne, incarnation du divin en l’homme.

Mais très curieusement, si l’on recherche « Volume de la Sainte Loi » sur Internet, n’apparaissent que des occurrences concernant « Volume de la Loi Sacrée » !!! On parle pourtant bien de « Sainte Loi » ou de « Saintes Ecritures », non ?

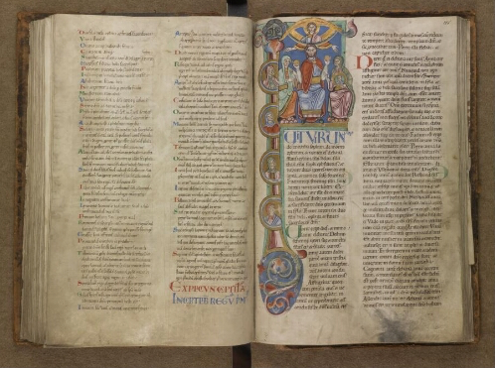

Mais de quel(s) livre(s) parlons-nous ? Dans le cadre du Rite Standard d’Ecosse, il s’agit de la Bible, du moins en France. Pourquoi ? Parce que dans notre filiation à la maçonnerie régulière et outre le fait que nos rituels soient pour la plupart chrétiens, la Bible s’imposait comme LE LIVRE. Toutes les prières et citations lues en Loge proviennent de la Bible, et en particulier au Rite Standard d’Ecosse, de l’Ancien Testament : Rois, Chroniques, Nombres etc.. On peut ajouter à cela, des références à Dieu, Jésus et Marie dans les Anciens Devoirs comme le Régius sans que le mot Bible ne soit cité. Et pour cause, peut-être, car nos ancêtres, tailleurs de pierre ne savaient ni lire, ni écrire et que l’étude était réservée, à l’époque au clergé et non au peuple. Par contre « Bible » apparait dans d’autres manuscrits, plus récents, comme le Kevan.[2]

Nous pensons que le mot Saint, tombe comme une évidence voulant parler du fait non discutable de ce qu’est Dieu en sa qualité, de pur, d’inviolable et de souverainement parfait suivant l’étymologie de « sanctus » du dictionnaire de l’Académie Française. Saint se rapporte à Dieu et à son culte d’après la même source.

Pour le mot « sacré », il est dit : « Qui est pourvu d’un caractère religieux, qui est relatif au culte d’une divinité ; que son lien avec le divin place à part et rend inviolable ».

On remarque quand même ici, que les deux sens se rejoignent quant à leur destination finale. Il semble donc, certes de manière superficielle et n’étant pas linguiste, que sur le plan sémantique, nous soyons sur le même niveau, quasiment. Oui quasiment car pour « saint » l’homme est associé alors que pour « sacré », il est écarté.

*Sur un plan historico-géographique.

Ces V.S.L. ou V.L.S. n’apparaissent que dans nos rituels spéculatifs, faisant allusion à un Livre référent. La maçonnerie spéculative est née dans les pays anglo-saxons avec une influence organisationnelle de l’Ecosse dans une transition opérativo-spéculative attestée par de nombreux documents de Loges[3] et les Statuts Schaw.

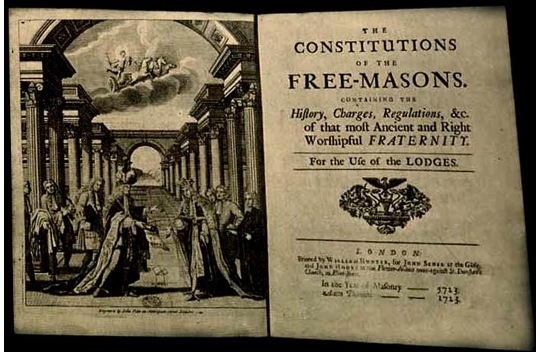

Son développement ultérieur est plutôt dû à l’Angleterre à partir de la création de la 1ère Grande Loge en 1717 et aux premières Constitutions d’Anderson en 1723. Quoi qu’il en soit, l’Empire colonial britannique, se développant depuis le 17ème siècle de manière exponentielle, la maçonnerie anglo-saxonne suivit cette expansion au travers de l’Empire colonial et ce, par le biais des Loges militaires, anglaises, irlandaises et écossaises. Cet Empire colonial était immense et s’étendait à tous les continents. Il comprenait :

- L’Afrique du Nord au Sud, de l’Egypte à l’Afrique du Sud,

- l’Inde et sa proche périphérie

- le Moyen et Proche Orient

- de nombreux comptoirs en Chine et dans l’Ouest Pacifique etc..

- les Antilles,

- le Canada,

- l’Australie etc.

[1] Dictionnaire de l’Académie.

[2] Manuscrit écossais de 1714

[3] Etudié par David Stevenson dans ses ouvrages : 1634 : Admission de non-opératifs au sein de la Loge d’Edimbourg, 1670 : La Loge d’Aberdeen (Ecosse) coopte quelques 12 membres de l’Université, 1702/64 : Une Loge d’Ecosse (Haughfoot) fonctionne uniquement avec des non-opératifs….

Comme on le voit l’Empire embrassait une grande diversité de peuples, ethnies, croyances et religions. Il ne fait aucun doute que parmi ces sujets britanniques d’Outre-Mer figuraient nombre de Francs-maçons (et donc surtout militaires) qui bien évidemment ne tardèrent pas à consacrer de nouvelles Loges si sur place il n’y en avait pas. Était-ce par souci d’ouverture, par nécessité politique, par volonté purement maçonnique ou sur demande d’instances dirigeantes (n’oublions pas que pour longtemps la GLUA fut dirigée par des proches de la couronne britannique), que les Loges maçonniques s’ouvrirent aux locaux au début du 18ème siècle. Mais à la fin du 18ème siècle, les Grandes Loges d’Angleterre, d’Irlande et d’Ecosse, décidèrent l’interdiction pour les Loges militaires d’initier des civils[1]. Et de manière contradictoire, on assista, loin du Royaume Uni, à un rapprochement notoire des Moderns et des Antients , des Anglais, des Ecossais et des Irlandais. !!!! Mais, chaque entrée dans une Loge maçonnique implique une prestation de serment, une obligation solennelle prise sur un LIVRE.

[1] En 1815 le règlement stipulait : « Aucune loge ne doit ou ne peut prétendre initier à la maçonnerie aucun habitant ou voyageur de n’importe quelle ville ou lieu ou le régiment est stationné, ou vers laquelle il se dirige… »

Et même si James Anderson, dans ses premières Constitutions, en 1723, indique la nécessité de ne pas être « un athée stupide ou libertin irréligieux », il stipule juste l’obligation d’obéir à « la Loi morale » et n’impose comme « religion » que d’être « des hommes bons et loyaux….quelles que soient les dénominations et croyances qui puissent les distinguer ».

Si dans les Loges spéculatives d’Europe figurait la Bible, Livre de la Sainte Loi, car unique, il devint rapidement nécessaire « d’accommoder » cette présence chrétienne au travers d’autres Livres. Les juridictions maçonniques anglo-saxonnes aux Indes, introduisirent l’expression « Volume de la Loi Sacrée ». Celui-ci y désigne, non seulement la Bible, mais également l’ensemble des Livres spécifiques, sur lequel prêtent serment des initiés qu’ils soient chrétiens, juifs, hindous, sikhs, parsis, musulmans etc. Ces Livres peuvent être la Bible donc mais aussi des Védas, des doctrines du Taoïsme et du Zoroastrisme ou du Coran. Cela permettra donc à un profane d’une autre Religion que chrétienne, de prêter serment lors de son entrée sans se sentir en porte à faux avec ses croyances. Il est d’ailleurs notable que dans les Rites anglo-saxons, la Bible est au centre de la Loge et non sur l’autel du V.M., reposant sur un petit autel. A côté de ce dispositif, Outre-Manche, est parfois installé un autre autel où pourrait être posé un autre Livre Sacré en fonction de la Religion de l’impétrant.

Il semble, mais sans preuve chronologique aucune, et juste par voie de déduction, qu’antérieurement à ce processus ultra-marin des Britanniques, la Bible était le Livre Saint donc le Volume de la Sainte Loi, Bible qui, suivant les orientations obédientielles dans le monde, peut, soit représenter un Livre historique d’une religion révélée, soit un outil symbolique variant au gré de la conscience de chacun. Elle doit permettre au maçon d’approcher les mystères du monde matériel et spirituel et de mieux comprendre la condition humaine au travers de lois universelles. Elle nous incite aussi au respect de la puissance absolue et à l’interrogation devant « l’innommable », l’incommensurable. On comprend mieux pourquoi des hommes on voulut sacraliser ces écrits divers les faisant Livres Sacrés, chacun dans sa Foi. Si les maçons (surtout militaires) britanniques, éparpillés aux quatre coins de leurs colonies, n’avaient pas intégré des hommes de diverses ethnies et religions, il est probable que le seul vocable de Livre de la Sainte Loi serait le seul usité. Mais avec des si……. Mais cependant… Un témoignage d’un éminent frère ayant eu le privilège de visiter le District anglais du Sud de l’Inde fondé en 1866)[1], nous atteste que seule la Bible figure au sein de leurs Loges, comme livre de la Sainte Loi et non un autre Livre ! A l’étonnement de notre Frère, témoin privilégié sur cet état de fait, il fut répondu, que les Frères Indiens avaient désiré perpétuer la tradition telle qu’ils l’avaient reçue des Grandes Loges Britanniques, anglaises, écossaises et irlandaises.

Je me souviens de discussions passionnantes avec des frères d’autres rites anglo-saxons à ce sujet, chacun y allant de son explication mais aucun de nos arguments respectifs n’était vraiment convaincant. Mais il n’y a pas à convaincre !!! et personne n’a raison ou tort. En essayant de rédiger ce modeste travail et au fur et à mesure de l’avancement de mes petites recherches bibliographiques, je me suis rendu tout simplement compte que « Saint » était probablement l’évidence pour le chrétien en maçonnerie, quand « Sacré » était une adaptation sûrement utile, historiquement parlant, pour faire comprendre que, comme le dit Anderson, la maçonnerie devient « le Centre d'Union et le Moyen de promouvoir la véritable Amitié entre des Personnes qui eussent dû rester perpétuellement séparées. »

Néanmoins et pour en terminer, je me pose quand même la question : « quid du devenir du maçon non chrétien, qui aurait pris son Obligation sur un autre Livre que « la Sainte Bible » quand il arrive dans les Ordres Chevaleresques… » ? Devrait-on lui refuser l’entrée dans ces Ordres ? Comment vivrait-il ces cérémonies, sans au préalable en connaitre le contenu, qu’il découvrirait, et dont certains passages seraient en contradiction avec ses croyances et son Livre « sacré » ? Comment expliquer le hiatus existant entre sa propre Foi et les prérequis judéo-chrétiens nécessaires à l’entrée dans ces Ordres ? Que deviendrait alors la notion centrale de fraternité dans un tel relativisme ?

[1] Renommé à présent « District Grand Loge of Madras ».

MB, 07/2025.

Commentaires